Переломы тел позвонков грудного и поясничного отделов: остеопороз

Лечение переломов тел грудного и поясничного отделов позвоночника

Оперативное лечение переломов тел грудного и поясничного отделов позвоночника при системном остеопорозе является сложной и многосторонней проблемой в современной ортопедии.

Актуальность данной проблемы обусловлена рядом причин: повышенной частотой возникновения данных травм, достаточно высокой частотой неудовлетворительных результатов лечения. Кроме того, при переломах тел позвонков на фоне остеопороза часто появляется болевой синдром в отсроченном периоде, что связанно с возможностью прогрессирования деформации и отсутствием сращения в зоне перелома из-за нарушенных процессов ремоделирования костной ткани.

В ряде случаев возможно появление неврологических осложнений. Консервативное лечение не только не исправляет деформацию, но даже не предотвращает ее прогрессирование.

Возникающий при неустраненной деформации сагиттальный дисбаланс приводит к изменениям нагрузок на смежные отделы позвоночника, что способствует развитию и прогрессированию дегенеративных изменений в позвоночнике. Нарушается работа внутренних органов, легких, что существенно сказывается на качестве жизни пациентов и увеличивает смертность.

Из них в 32 случаях оперативное вмешательство произведено в объеме репозиции и фиксации, в 18 случаях выполнены репозиция, фиксация и корпородез, причем корпородез осуществлен с применением различных методов.

В 14 случаях при осложненных и взрывных переломах со стенозом позвоночного канала проводилась декомпрессия с дальнейшей фиксацией, 21 пациенту выполнена пункционная вертебропластика пораженных позвонков. В послеоперационном периоде большое внимание уделялось реабилитации и коррекции сниженной МПК в зависимости от типа остеопороза. Отдаленные результаты прослежены у 69% пациентов. Хорошие результаты были достигнуты у 76% пациентов, удовлетворительные - у 20%, неудовлетворительные - у 4%.

Применение различных методов хирургического вмешательства, а также их комбинаций было обоснованным для конкретной анатомической и клинической ситуации. Преимуществом оперативного лечения таких больных являлось то, что использование современных видов фиксирующих устройств позволяет в короткие сроки восстановить стабильность позвоночника и возвращает активность больным.

Выводы научных исследований часто противоречат друг другу, не выработано четкого руководства для практического применения при лечении подобных больных.

Хирургическое лечение грудного и поясничного отделов позвоночника

На хирургическом лечении находилось 85 больных с переломами тел грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза. Средний возраст пациентов составил 56 лет (от 23 до 82). Диагноз системного остеопороза ставился на основании рентгеноденситометри-ческого исследования и определения биохимических маркеров костного метаболизма.

В выборе показаний к оперативной тактике в расчет применялось множество факторов: тип и уровень перелома, срок его развития, нестабильность, характер болевого синдрома, величина угла кифоза, степень остеопороза, возраст, наличие сопутствующей соматической патологии, активность до травмы. Одним из основополагающих в выборе тактики лечения являлось понятие стабильности перелома.

Учитывая особенности переломов тел позвонков при остеопорозе при оценке нестабильности переломов исследователи учитывали следующие параметры:

- степень повреждения передней опорной колонны: при потере передней высоты более 50% перелом считали потенциально нестабильным;

- величина угла локального кифоза: при его величине более 25° перелом считали потенциально нестабильным;

- наличие смежных переломов на соседних уровнях (как свежих, так и застарелых): по данным исследователей, имеет большое воздействие на стабильность;

- наличие повреждений задних структур позвонков;

- переломы, сопровождающиеся нарушением целостности замыкательных пластин с интерпозицией диска между отломками тела позвонка (тип А2 и A3 по Magerl), всегда расценивались исследователями как нестабильные.

При наличии вышеперечисленных факторов или их комбинации ставились показания к тому или иному оперативному вмешательству. Из всего разнообразия используемых методов в исследовании применялись следующие:

- устранение деформации с фиксацией поврежденного сегмента (репозиция и фиксация) -31 наблюдение;

- устранение деформации с реконструкцией передней и средней опорных структур с фиксацией поврежденного сегмента (репозиция, корпородез и фиксация) -17;

- устранение компрессии нервных и сосудистых элементов, устранение деформации, реконструкция поврежденного позвонка (декомпрессия, репозиция корпородез и фиксация) - 14;

- пункционная вертебропластика - 21.

Причины применения метода репозиции и фиксации позвонков

Метод репозиции и фиксации был применен у 31 пациента. В 16 случаях фиксация осуществлялась с использованием транспедикулярных винтов, в 7 случаях использовались педикулоламинарная и 8 - ламинарная фиксация.

Целью оперативного вмешательства в данной группе являлось максимально адекватное анатомическое восстановление высоты тела пораженного позвонка и профилактика возможного прогрессирования деформации в позднем периоде. При повреждении лишь передней опорной колонны со снижением передней высоты тела позвонка менее 20% от исходной ограничивались фиксацией одного уровня (3 случая).

Два и более уровня фиксировали при повреждении передней и средней опорной колонн (13 наблюдений). Важным фактором при планировании протяженности фиксации являлся также показатель МПК. При показателях более 2.8 по Т-критерию фиксация одного уровня была невозможна из-за высокого риска дестабилизации винтов.

В случаях выраженного остеопороза (Т-3.0-3.5) использовали педикулоламинарные системы, так как введение винта в тела соседних позвонков ставило под сомнение прочность конструкции и сопровождалось опасностью их дестабилизации. В большинстве случаев такая фиксация осуществлена по схеме «крючок - винт» выше уровня перелома и «винт - крючок» -ниже уровня перелома с фиксацией 4-6 уровней соответственно.

В случаях выраженного остеопороза со значительной компрессией тела позвонка (ленточный перелом) восстановление высоты тела позвонка не представлялось возможным. В таких случаях ограничивались ламинарной фиксацией пораженного сегмента. Как правило, верхние крючки фиксировали за дужки двух верхних и нижних сегментов. Среднее количество фиксируемых уровней составило 5 (от 4 до 7).

Оперативные вмешательства в объеме репозиция корпородез и фиксация. Данную группу пациентов составили 19 человек. Мужчин было 6, женщин - 13. Средний возраст пациентов - 45 лет. Целью хирургического вмешательства являлась максимально возможная репозиция с восстановлением переднего опорного комплекса.

В 15 случаях произведена репозиция с применением транспедикулярных винтов. В 3 случаях из-за выраженного остеопороза использовалась ламинарная фиксация, в одном - педикулоламинарная. Соответственно возрастало количество фиксируемых уровней (до 4-5). Для восстановления переднего опорного комплекса корпородез осуществляли несколькими способами.

В 12 случаях межтеловой спондилодез выполняли из заднебокового доступа, в 5 - из транспедикулярного, причем в одном из случаев корпородез осуществлен с двух сторон. Материалом для корпородеза в большинстве случаев являлось резецированное ребро, иногда использовались трансплантаты из гребня подвздошной кости и остистых отростков.

Причины взрывного перелома

В 4 случаях, учитывая наличие взрывного перелома с повреждением обеих замыкательных пластин с нарушением опорности, первым этапом проводилась транспедикулярная фиксация позвоночника, вторым этапом - резекция тела пораженного позвонка с замещением дефекта эндопротезом «MESH», заполненного аутотрансплантатами, причем в трех случаях оба этапа проведены в один наркоз.

Оперативные вмешательства в объеме декомпрессии, репозиции и фиксации выполнены 14 пациентам. Средний возраст больных составил 52 года (37-74 лет).

В 8 случаях пациенты оперированы в остром периоде - срок после перелома 3-14 сут., в 6 случаях в поздние сроки от развития перелома. Характер неврологических осложнений оценивали по Н. Frankel (1969) в модификации D.S. Bradford и G.G. McBride (1987): тип С - 3 случая, D - 11 и Е - 4.

Неврологическая симптоматика зависела от уровня повреждения; они проявлялись в 7 случаях нижним парапарезом, в 3 случаях встречалась изолированная радикулопатия корешка, вызванная непосредственным сдавленней его костным отломком. В 4 случаях неврологическая симптоматика отсутствовала, несмотря на выраженное сдавление дурального мешка костным отломком.

Два пациента ранее были оперированы в других клиниках по поводу неосложненных переломов тел позвонков и поступили с неврологической симптоматикой, развившейся вследствие нестабильности имплантата и прогрессирования деформации.

Целью операции в данной группе являлось устранение компрессии нервных и сосудистых элементов, исправление деформации с реконструкцией пораженного тела с дальнейшей фиксацией. В 9 случаях потребовалась ламинэктомия на уровне повреждения с доступом в позвоночный канал. Дуральный мешок во всех случаях был сдавлен выступающим костным отломком, но не поврежден.

Производилась резекция клина Урбана и поврежденного диска. В 2 случаях удалось провести импактизацию отломков с помощью импактора. В 2 случаях при свежих осложненных взрывных переломах с легкой и средней степенью неврологических нарушений (тип D) предпочитали производить закрытую, при отсутствии вмешательств на позвоночном канале, непрямую декомпрессию -вправление отломков и восстановление формы канала путем дистракции и лордозирования под контролем ЭОП .

Метод пункционной вертебропластики и баллонной кифопластики применен при лечении 21 больного с 27 компрессионными переломами на фоне системного остеопороза. Возраст пациентов составил от 58 до 82 лет (в среднем 63). В 14 случаях имела место свежая травма: от 1 сут. до 2 мес, а в 7 случаях застарелая - от 3 мес. до 4 лет. В 13 случаях проводили пункционную вертебропластику на одном уровне, в 7 случаях из-за множественного поражения вертебропластика проводилась на 2 уровнях.

Объем цемента, вводимого в тело сломанного позвонка, составил от 4 мл до 11 мл (в среднем 7,1 мл). В 25 случаях при потере высоты до 40% от исходной использовали односторонний транспедикулярный доступ; при этом цемент старались провести в середину тела позвонка для равномерного заполнения, в 2 случаях при снижении высоты тела позвонка более 50% от исходной применяли бипедикулярные доступы с двухсторонним введением композита.

Активизацию пациентов проводили на 2-3 сутки после операции в ортопедическом корсете. С первых суток подключались активные реабилитационные мероприятия. Помимо этого придерживались принципа патогенетически обоснованного лечения системного остеопороза с учетом современных данных о его патогенезе.

Интенсивность метаболизма костной ткани

Интенсивность метаболизма костной ткани оценивалась, как правило, косвенно по содержанию паратгормона в крови, других маркеров резорбции и костеобразования. При Oil с низкой интенсивностью ремоделирования наиболее оправданно было назначение активных метаболитов витамина D , при ОП с высокой интенсивностью ремоделирования назначались антирезорбтивные препараты: кальцитонин, бифосфонаты.

Через 3 месяца проводилась коррекция фармакологического лечения под контролем анализов, через год проводилась повторная денситометрия для оценки проводимого лечения.

Комплексная оценка результатов лечения проводилась как в ближайший послеоперационный (до 6 мес), так и в отдаленный периоды, причем эти результаты сравнивались по одинаковым критериям во всех группах. При этом использовлись следующие критерии оценки:

- Клинический эффект - динамика купирования болевого синдрома и неврологических расстройств, активность после операции, удовлетворенность лечением.

- Ортопедический результат - оценка данных лучевых методов исследования по следующим позициям: достижение стабильности на уровне перелома как за счет металлофиксации, так и за счет образования костного блока; степени восстановления опорной функции позвоночника, отсутствие в прогрессирования деформации.

- Состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на момент поступления в стационар и в отдаленном периоде, зависимость от получаемой терапии остеопороза.

Общая оценка отдаленного результата включала в себя использование всех вышеперечисленных критериев по разработанной авторами бальной шкале.

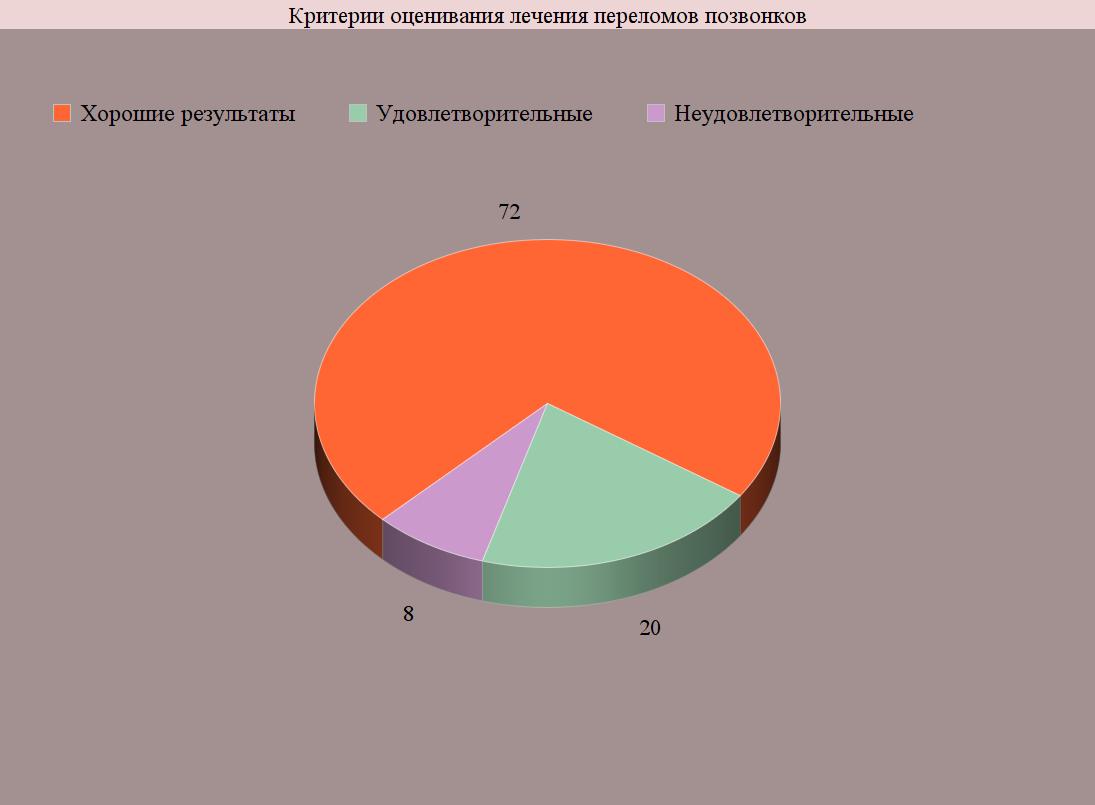

По данным исследователей, достичь хороших результатов удалось у 72% пациентов, удовлетворительных - у 20%, неудовлетворительных - у 8%. Из 10 пациентов с неврологической симптоматикой у 8 отмечен полный регресс и восстановление двигательных и чувствительных функций. При рентгенологической оценке результатов лечения особое внимание уделялось индексу восстановления высоты тела позвонка и угла локального кифоза.

Наибольшее восстановление высоты тела позвонка и угла кифоза произошло у пациентов, которым применяли транспедикулярную фиксацию и вмешательства в объеме репозиции, фиксации и корпородеза. Несмотря на то, что в отдаленном периоде происходила небольшая потеря коррекции, это никак не отразилось на функциональных результатах.

В проведённых наблюдениях транспедикулярная фиксация применена у пациентов молодого возраста с дефицитом костной массы, не превышающей 2.8 по Т-критерию, у которых наблюдались:

- неосложненные нестабильные переломы типа Al, А2 по Magerl без неврологического дефицита со снижением высоты тела пораженного позвонка до 35% от исходной и кифотической деформацией менее 20°;

- переломы нескольких смежных позвонков с суммарной кифотической деформацией, превышающей 20°.

Вмешательства в объеме репозиция, фиксация и корпородез осуществляли при:

- переломах тела позвонка со снижением высоты тела свыше 50% от исходной и кифотической деформацией более 30°;

- нестабильном неосложненном компрессионно-оскольчатом или взрывном переломе (тип А2 и A3 по Magerl) с повреждением обеих замыкательных пластин с травматическим повреждением межпозвонкового диска с внедрением элементов пульпозного ядра в тело компермированного позвонка.

При наличии неврологических осложнений, а также критической степени стеноза позвоночного канала с выступающим костным отломком предварительно осуществлялась декомпрессия позвоночного канала с дальнейшей адекватной репозицией и фиксацией различными способами в зависимости от характера перелома и тяжести остеопороза.

Пациентам пожилого и старческого возраста с выраженным остеопорозом, испытывающим интенсивную боль при осевой нагрузке на уровне, соответствующем неосложненному компрессионному перелому с повреждением только верхней замыкательной пластины, проводили пункционную вертебропластику.

Таким образом, дифференцированный подход в выборе тактики хирургического лечения пациентов с переломами тел позвонков на фоне остеопороза позволяет достичь удовлетворительных результатов и избежать осложнений.

Следует отметить, что оперативное лечение у таких пациентов следует рассматривать лишь как этап комплексного лечения системного остеопороза, и лишь дальнейшая адекватная реабилитация с патогенетическим лечением остеопороза позволяет достичь положительного результата и сохранить его в отдаленном периоде.

Ссылки по теме:

- Генетическая предрасположенность к остеопорозу

- Поясничный гиперлордоз

- Перелом за переломом

- Перелом позвонка: смертный приговор или возможность вылечить?

Автор материала Елена Васильева, врач общей практики специально для Spinet.ru

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Также стоит почитать:

Загрузка...

Важно знать:

Важно знать: Полезно:

Полезно: Интересно:

Интересно: